SEOリライトとは、既存のコンテンツを最適化し直すことで、検索エンジンでの評価を高め、より多くの流入を獲得するための重要なSEO対策手法です。サイト運営において新規記事の作成だけでなく、既存コンテンツのリライトは非常に重要な施策となっています。

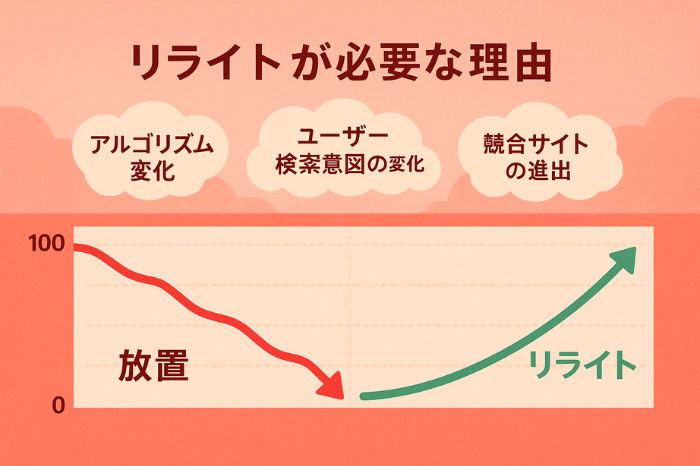

Googleのアルゴリズムは日々進化しており、以前は上位表示されていたコンテンツでも、時間の経過とともに検索順位が下がってしまうことがあります。そのため、定期的なリライトによって検索エンジンとユーザーの両方に評価されるコンテンツへと更新していく必要があります。

そこで本記事では、SEOリライトの基本概念から実際の手順、効果的なコツ、注意点まで徹底的に解説します。リライトすべき記事の選定方法や、成果を最大化させるためのポイントについても詳しくご紹介します。SEO対策としてのリライトに悩みを抱える方や、より効果的な手法を知りたい方にとって役立つ情報をお届けします。

記事執筆者:認定SEOコンサルタント 三田健司

SEOリライトの基本概念

SEOリライトとは、既に公開されている記事やWebページの内容を、検索エンジン最適化(SEO)の観点から見直し、改善・更新することを指します。単なる文章の書き直しではなく、検索ユーザーのニーズやGoogleのアルゴリズム変更に合わせて、コンテンツの質と関連性を高めるための重要な施策です。

SEOリライトは、以下のような要素を見直し、改善するプロセスを含みます:

- コンテンツの構成と見出し

- キーワードの使用方法と密度

- 情報の網羅性と最新性

- 内部リンク構造

- ユーザー体験の向上

- 専門性、権威性、信頼性の強化

リライトは単に文章を書き換えるだけではなく、検索エンジンとユーザーの両方に評価されるコンテンツに進化させるための包括的なプロセスです。適切に実施することで、検索順位の向上、クリック率の改善、そして最終的にはコンバージョンの増加につなげることができます。

リライトが必要な理由

SEO対策においてリライトが重要である理由を見ていきましょう。多くのサイト運営者は新規コンテンツの作成に注力しがちですが、既存コンテンツのリライトこそが効率的にSEO効果を高める鍵となります。

検索エンジンのアルゴリズム変化への対応

Googleのアルゴリズムは常に進化しており、特に「有用で信頼性の高いコンテンツ」の評価基準は年々厳格化しています。例えば、以下のような変化が起きています。

E-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼性)の重要性の増大。Googleは2023年以降、特に「E」の経験(Experience)を重視する姿勢を明確にしています。コンテンツに実体験や実践的知識を含めることが、より重要になってきています。この点については、後述の「SEO効果を高める具体的な施策」セクションで詳しく解説します。

コンテンツの独自性と付加価値の重視。同じ情報を単に別の言葉で表現しただけのコンテンツではなく、オリジナルの視点や独自の価値を提供するコンテンツが評価されます。

ユーザー体験の評価(Core Web Vitals)への組み込み。表示速度やインタラクティブ性などの技術的側面も、検索順位に影響を与えるようになっています。

AI生成コンテンツに対する評価基準の変化。Googleは「人間の付加価値」のないAI生成コンテンツを低評価する方針を示しており、単なる機械的な生成ではなく、人間の専門知識や経験を反映したコンテンツが求められています。

ユーザーの検索意図の変化

時間の経過とともに、同じキーワードに対するユーザーの検索意図も変化します。例えば「AI」というキーワードは、数年前と現在では全く異なる検索意図を持つ可能性があります。以前はAIの基本的な説明をしているページがSEOで上位表示されていましたが、現在ではAIツールのサイトやAIツールの最新情報が掲載されているページが上位表示されています。

また、ユーザーの検索行動やニーズの変化により、以前は適切だったコンテンツが、現在のユーザー意図に合わなくなることがあります。例えば、「仮想通貨」というキーワードは、数年前と現在では全く異なる検索意図を持つ可能性があります。リライトによって、現在のユーザーニーズに合ったコンテンツへと更新することが重要です。

効率的なSEO効果の創出

新規コンテンツの作成と比較して、既存コンテンツのリライトには以下のようなメリットがあります。

すでにGoogleにインデックスされているため、効果が現れるスピードが速い傾向にあります。新規コンテンツでは、クロール・インデックス・評価のプロセスに時間がかかりますが、既存コンテンツの場合はこのプロセスが短縮されることが多いです。

また、新しいコンテンツを作成するよりも工数が少なくて済みます。特に、基本的な構成や情報が既にある場合、それを基盤として改善を加えるほうが効率的です。

すでに一定の評価や流入がある記事は、改善によって大きな効果が期待できます。例えば、2ページ目(11位以下)に表示されている記事を1ページ目(10位以内)に押し上げることができれば、流入数は数倍に増加する可能性があります。

実際に、多くのSEO施策の中でも「既存コンテンツのリライト」は、投資対効果(ROI)が高い施策の一つといわれています。新規コンテンツの制作には企画から調査、執筆、公開までに多くの工数がかかりますが、リライトは既存の土台があるため効率的に改善できます。

検索順位の低下を防ぐ

時間の経過とともに、コンテンツの検索順位は自然に低下する傾向があります。これは、以下のような要因によるものです。

競合サイトがより質の高いコンテンツを公開することで、相対的に自社コンテンツの評価が下がることがあります。特に人気のあるキーワードでは、常に新しいコンテンツが登場しており、対策を行わなければ順位が下がってしまいます。

内部リンク構造の変化による内部SEO評価の低下も影響します。サイト内の新しいページが増えると、古いページへの内部リンクが相対的に減少し、検索評価が下がることがあります。

定期的なリライトによって、これらの要因に対応し、検索順位の低下を防ぐことができます。特に重要なキーワードや流入の多いページは、定期的なチェックとリライトが必要です。

サイト全体の信頼性向上

低品質なコンテンツや古い情報が多いサイトは、Googleからの評価が下がる可能性があります。これは「サイト全体の品質評価」という観点から、問題のあるページがサイト全体の評価に影響を与えるためです。

リライトによって、古いコンテンツや低品質なコンテンツを改善することで、サイト全体の信頼性と権威性を高めることができます。質の高いコンテンツを増やすことで、サイト全体のドメインパワーや権威性が向上します。これにより、新規コンテンツも検索エンジンから評価されやすくなるという好循環が生まれます。

また、競合との差別化という点でも、リライトは重要な役割を果たします。SEO競争が激化する中、競合サイトも常にコンテンツを改善しています。リライトによって自社コンテンツの質を高め、独自性や専門性を強化することで、競合との差別化を図ることができます。

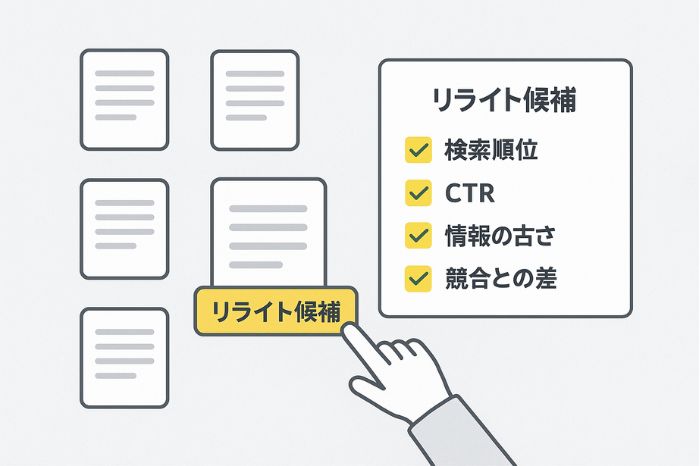

リライト対象の記事の選定基準

効果的なSEOリライトを行うためには、まず適切な対象記事を選定することが重要です。すべての記事をリライトする時間やリソースは限られているため、最も効果が見込めるページを優先的に選ぶ必要があります。以下に、リライト対象となる記事の主な選定基準を紹介します。

検索順位は低いが流入数がある記事

Googleサーチコンソールで以下のような特徴を持つページを探しましょう:

- 表示回数(インプレッション)は多いが、クリック数が少ない

- 2ページ目以降(11位以下)に表示されているキーワードがある

- 過去に上位表示されていたが、現在は順位が下がっている

これらのページは「検索ニーズがある」にもかかわらず「十分に応えられていない」状態です。わずかな改善で大きな効果が期待できるため、リライトの最優先候補となります。

例えば、20位前後に表示されているキーワードがあるページは、リライトによって10位以内(1ページ目)に入ることができれば、流入が大幅に増加する可能性があります。

CTRは低いがSEOで上位表示している記事

検索結果での表示順位は高いものの、クリック率(CTR)が低いページも重要なリライト対象です。これらのページは以下のような特徴を持ちます:

- 1〜10位に表示されているが、同じ順位の平均的なCTRよりも低い

- タイトルやディスクリプションが魅力的でない可能性がある

- ユーザーの検索意図とページ内容にズレがある可能性がある

こうしたページは、主にタイトルとメタディスクリプションの改善、そして内容の一部修正によって、大きな効果が期待できます。同じ検索順位でもCTRを2倍に改善できれば、流入も2倍になる可能性があります。

| 検索順位 | 平均的なCTR | CTRが低い場合 | 改善後の目標CTR |

|---|---|---|---|

| 1位 | 約20-30% | 10%以下 | 20%以上 |

| 2-3位 | 約10-15% | 5%以下 | 10%以上 |

| 4-5位 | 約5-10% | 3%以下 | 6%以上 |

| 6-10位 | 約2-5% | 1%以下 | 3%以上 |

古くなった情報を含む記事

以下のような記事は、情報の古さが検索順位低下の原因となっている可能性が高く、優先的にリライトすべき対象です。

- 公開から1年以上経過している記事

- 統計データや市場情報など、時間とともに変化する情報を含む記事

- 法律や規制など、更新されている可能性のある情報を含む記事

- 製品やサービスの仕様など、変更されている可能性のある情報を含む記事

Googleは情報の鮮度を重視しています。特に医療や金融など、正確で最新の情報が求められる分野(YMYL:Your Money Your Life)では、情報の鮮度が検索順位に大きく影響します。これらの記事は、最新情報への更新によって検索順位を回復させることができます。特に「〇〇 最新」「〇〇 2025」などのキーワードで検索されることが多いジャンルでは、情報の鮮度が非常に重要です。

定期的に以下の部分を確認し、必要に応じて更新しましょう:

- 日付や時期を示す表現(「昨年」「先月」など)

- 統計データや数値情報

- サービスや製品の料金・仕様

- 法律や規制に関する情報

- トレンドや業界動向の分析

コンテンツの古さは、ユーザー満足度の低下にもつながります。古い情報に基づいて意思決定を行ったユーザーは、信頼を失い、サイトに戻ってこなくなる可能性があります。定期的な情報更新は、ユーザー体験の向上とSEO効果の両方に貢献します。

競合分析で改善点が明確な記事

上位表示している競合サイトと比較して、明らかに改善できる点がある記事もリライトの対象となります:

- 競合サイトよりも文字数が明らかに少ない

- 競合サイトがカバーしている重要トピックが抜けている

- 画像や図表、データなど、視覚的要素が不足している

- 専門性や信頼性を示す要素(資格、経験、データソースなど)が不足している

競合分析によって改善点が明確になっている記事は、リライトの方向性が立てやすく、効果も予測しやすいため、優先的に取り組むべき対象です。

低品質コンテンツと判断される可能性のある記事

Googleの品質評価ガイドラインに照らして「低品質」と判断される可能性のあるページも、優先的にリライトすべき対象です:

- 内容が薄く、価値の低いコンテンツ

- 文法的な誤りや表現の不自然さが目立つ

- 情報の正確性や信頼性に欠ける

- 適切な情報源や根拠が示されていない

- ユーザーの検索意図に十分に応えていない

- 自社サービスとは関連性の低いコンテンツ

こうしたページは、サイト全体の評価にも悪影響を与える可能性があるため、早急に改善するか、場合によっては削除や統合を検討すべきです。

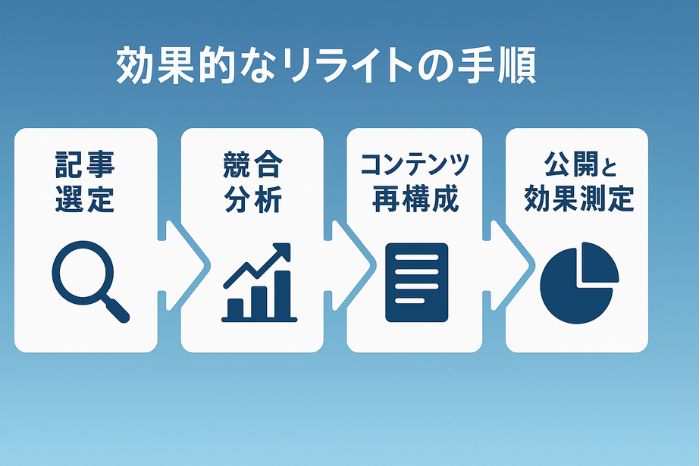

効果的なリライトの手順

SEOリライトを効果的に行うためには、体系的なアプローチが必要です。以下に、効果的なリライトの具体的な手順を紹介します。

リライトする記事の選定

まずは前述の選定基準に基づいて、リライト対象の記事を特定します。具体的には以下のステップで進めます:

- Googleサーチコンソールのデータ分析

- パフォーマンスレポートを開き、左メニュー「検索パフォーマンス」でデータを確認

- クリック数、表示回数、CTR、平均掲載順位をチェック

- フィルタ機能を使って「平均掲載順位が11〜30位」のページを抽出

- Googleアナリティクスのデータ分析

- セッション数は多いが直帰率も高いページを特定

- ページ滞在時間が短いページをチェック

- コンバージョン率が低いページを特定

- 優先順位付け

- 検索ボリュームが大きいキーワードを含むページ

- わずかな改善で1ページ目に表示される可能性のあるページ

- ビジネス的に重要なキーワードを含むページ

この段階で、リライトする記事のリストとその優先順位を決定します。一度に多くの記事をリライトするのではなく、5〜10ページ程度を選んで集中的に改善するアプローチが効果的です。

競合分析とキーワード調査

選定した記事ごとに、以下の分析を行います:

- 競合分析

- 目標キーワードで1〜10位に表示されている競合ページをチェック

- 各ページの文字数、構成、見出し、使用キーワードを分析

- 特に評価されている要素(独自データ、専門的解説、ユーザー体験など)を特定

- キーワード調査の更新

- メインキーワードに関連する新しいキーワードやフレーズの発見

- 「関連する質問」や検索ページ最下部の「他の人はこちらも検索」の分析

- 検索意図の再確認(情報探索型、商業型、ナビゲーション型など)

- ユーザーニーズの把握

- コメントやSNSでの反応分析

- Q&Aサイトやフォーラムでの関連質問の確認

- インタビューやアンケートによるターゲットユーザーのニーズ調査(可能であれば)

これらの分析結果をもとに、リライトの方向性と具体的な改善ポイントを特定します。

コンテンツの再構成と執筆

分析結果に基づいて、コンテンツの再構成と執筆を行います。まず、構成の見直しが重要です。必要に応じて見出し構造を再設計し、競合分析で発見した不足しているセクションを追加します。また、情報の流れや論理展開を最適化することで、ユーザーが自然に読み進められる構成を作りましょう。

次にコンテンツの拡充を行います。網羅性を高めるために、競合サイトが取り上げている情報や、新しく浮上したトピックを追加します。最新のデータや事例を盛り込むことで情報の鮮度も向上します。さらに、画像、図表、インフォグラフィックなどの視覚的要素を強化することで、テキストだけでは伝わりにくい情報も分かりやすく伝えることができます。

E-E-A-Tの強化も重要なポイントです。専門性を示す要素として、資格、経験、専門知識などを追加しましょう。情報源を明示し適切に引用することで、コンテンツの信頼性が高まります。また、著者情報や監修者情報を充実させることで、読者からの信頼獲得にもつながります。

最後にユーザー体験(UI/UX)の改善を行います。適切な段落分け、重要ポイントの強調、読みやすいフォントサイズの設定など、読みやすさを向上させる工夫を施しましょう。ページ内ナビゲーションを改善することで、長文コンテンツでも読者が求める情報に素早くアクセスできるようになります。また、モバイルフレンドリーな表示を確認し、どのデバイスからアクセスしても快適に閲覧できる環境を整えることが大切です。

リライトの際は、オリジナルのページの良い部分は維持しつつ、改善が必要な部分に集中することが重要です。特に検索ユーザーの意図に合致するコンテンツであるかを常に意識しましょう。

リライトの際は、オリジナルのページの良い部分は維持しつつ、改善が必要な部分に集中することが重要です。特に検索ユーザーの意図に合致するコンテンツであるかを常に意識しましょう。

リライト時の注意点

SEOリライトを行う際には、いくつか注意すべきポイントがあります。これらを意識することで、リライトによる悪影響を防ぎ、より効果的な改善を実現できます。

過度なリライトを避ける

すでに検索順位が高いページに対しては、過度なリライトは避けるべきです。以下のような点に注意しましょう:

すでに1〜3位に表示されているページ

すでに上位表示しているページの大規模な変更は、検索順位を下げるリスクがあります。タイトルや見出しなどの主要な構造要素は維持し、情報の更新や拡充に留めましょう。

安定した流入があるページ

長期間安定して流入がある記事は、現在のユーザーニーズに合っている可能性が高いです。こうしたページでは、最小限の更新(情報の最新化、細かな改善など)に留めるべきです。

段階的なアプローチ

リライトによる効果を測定しやすくするため、変更は段階的に行うことをお勧めします。例えば、まずタイトルと見出しの最適化、次に内容の拡充、という順序で進めると、どの変更が効果的だったかを判断しやすくなります。

ユーザー体験を損なわない

SEO効果を求めるあまり、ユーザー体験を犠牲にしてはいけません。以下の点に注意しましょう:

読みやすさの維持

キーワード最適化のために不自然な文章にならないよう注意します。自然な文脈でキーワードを使用し、読みやすさを優先しましょう。具体的には、一つの段落に同じキーワードを何度も繰り返したり、文法的に不自然な形でキーワードを挿入したりすることは避けるべきです。

ページの表示速度への配慮

画像や動画を追加する際は、適切に最適化し、ページ読み込み速度に悪影響を与えないようにします。特にモバイルでの表示速度は重要です。画像は適切にサイズを調整し、必要に応じて遅延読み込み(lazy loading)を導入しましょう。

広告やCTAの適切な配置

広告やコンバージョンボタンを増やす際は、コンテンツの読みやすさを妨げないよう注意します。特にページ上部に過剰な広告を配置することは避けるべきです。Googleは「ページ上部の過剰な広告」を低品質コンテンツの指標の一つとして見ています。

内部リンクの構造を最適化する

リライト時のURL管理と内部リンク構造の最適化は、SEO効果を最大化するために重要です。内部リンクは、サイト内の重要ページへの評価の分配や、関連情報へのユーザー誘導に役立ちます。

リライト時には、そのページから他のページへのリンク(発リンク)だけでなく、他のページからリライトしたページへのリンク(被リンク)も見直すことが重要です。特に、以下の点に注意して内部リンク構造を最適化しましょう:

- 関連性の高いページへの自然なリンク追加

- 適切なアンカーテキストの使用(「こちら」ではなく、ページの目標キーワードを含む具体的な表現)

- 階層構造を意識したリンク設計(重要ページへ評価を集中)

- 古いリンク先の更新とリンク切れの修正

内部リンクを適切に設計することで、ユーザーの回遊率向上とSEO評価の向上の両方を実現できます。

リライトの効果を最大化させるためのポイント

SEOリライトの効果を最大限に高めるためのポイントを解説します。これらの要素を意識することで、リライトによる成果を大きく向上させることができます。

SEO効果を高める具体的な施策

以下の施策を取り入れることで、リライトによるSEO効果を高めることができます。

タイトルの最適化

タイトルは検索結果でユーザーが最初に目にする要素であり、CTRに大きく影響します。目標キーワードをできるだけタイトルの前方に配置し、ユーザーの興味を引く魅力的な表現を追加しましょう。また、具体的な数字や年号を含めることで具体性と鮮度をアピールできます。適切な長さは30〜40文字程度です。

例えば「SEOリライトとは」というタイトルを「SEOリライトの効果的な手法7選と成功事例【2025年最新版】」に変更することで、クリック率が大幅に向上する可能性があります。

メタディスクリプションの最適化

検索結果で「説明文」としてタイトルの下に表示されるメタディスクリプションも、CTR向上の鍵となります。メインキーワードと関連キーワードを自然に含め、記事の価値や特徴を簡潔に伝えましょう。「詳しく解説」「事例付きで紹介」などユーザーの行動を促す表現を加えるのも効果的です。適切な長さは120文字程度です。

例えば「SEOリライトの効果を最大化するための具体的な手順と注意点を解説。検索順位を上げるためのコツや成功事例も紹介しています。」というようなディスクリプションが効果的です。

見出し構造の最適化

見出し(h1, h2, h3など)は、検索エンジンがコンテンツの構造を理解するための重要な手掛かりとなります。h1タグは1ページに1つだけ使用し、メインキーワードを含めましょう。h2, h3タグには関連キーワードを適切に配置し、論理的かつユーザーが求める情報構造になるよう設計します。検索意図に沿った見出し階層の構築が重要です。

E-E-A-Tの強化

E-E-A-T(Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness:経験、専門性、権威性、信頼性)はGoogleが重視するコンテンツ評価の重要な柱です。2023年以降、従来のE-A-Tに「Experience(経験)」が追加され、実践的な経験や実体験に基づくコンテンツがより重視されるようになりました。

リライト時には、以下の方法でE-E-A-Tを強化しましょう:

経験(Experience)の強化

ユーザー自身の実体験や実践的知識を追加することが非常に重要です。単なる情報の羅列ではなく、「実際に〇〇を試した結果」「現場で経験した〇〇の課題」など、実体験に基づく洞察を加えることで、コンテンツの信頼性と独自性が高まります。

経験はGoogleが最近特に重視している要素で、AIツールでは生成できない、人間ならではの経験を示すことがSEO上の大きな差別化ポイントとなります。

専門性(Expertise)の強化

著者情報の充実(経歴、資格、実績など)や、専門性を示す証拠(業界経験年数、関連プロジェクト数など)を追加しましょう。また、専門用語の適切な解説も重要です。難しい概念を一般の読者にも理解できるよう説明することで、専門知識の深さを示すことができます。

権威性(Authoritativeness)の強化

業界での認知度や評価を示す要素を追加します。メディア掲載実績、賞の受賞歴、他の権威あるサイトからの引用などが効果的です。また、著名な専門家や機関の見解を引用することで、コンテンツの権威性を高めることができます。

信頼性(Trustworthiness)の強化

情報源の明示と適切な引用、データの出典表記、最新の情報への更新などを徹底します。また、コンテンツの透明性(筆者の利害関係の開示など)も信頼性を高める重要な要素です。

E-E-A-Tの強化は、単に検索順位を上げるためだけでなく、ユーザーからの信頼を獲得し、長期的なブランド価値を高めるためにも重要です。特に健康、金融、法律などのYMYL(Your Money Your Life)分野では、E-E-A-Tの評価基準はより厳格に適用されるため、一層の注意が必要です。

検索意図を理解したコンテンツ設計

検索意図(ユーザーが検索によって達成したい目的)を正確に理解し、それに合わせたコンテンツ設計を行うことが重要です。

検索意図の種類

主な検索意図には以下の種類があります。

情報探索型:知識や情報を得ることが目的(「SEOリライトとは」など)。この場合、詳細な解説や段階的なガイド、基本概念の説明などが求められます。

商業型:製品やサービスの比較・検討が目的(「SEOリライトツール 比較」など)。この場合、比較表やメリット・デメリット分析、実際の利用事例などが効果的です。

トランザクション型:具体的な行動や取引が目的(「SEOリライトサービス 依頼」など)。この場合、明確なCTAボタンや料金・申込方法、よくある質問などを提供すべきです。

ナビゲーション型:特定のサイトや場所への訪問が目的(「会社名 SEOサービス」など)。この場合、求める情報への直接的なアクセスを提供することが重要です。

検索意図に合わせたコンテンツ設計

検索意図によって、最適なコンテンツ形式は異なります。情報探索型であれば詳細な解説やステップバイステップガイド、Q&A形式などが適しています。商業型であれば比較表やメリット・デメリット、事例紹介、レビューなどが有効です。トランザクション型には明確なCTA、料金・申込方法、FAQ、お問い合わせ情報などを含めるべきです。ナビゲーション型では明確なメニュー、サイトマップ、必要情報への直接リンクなどが重要です。

検索意図の混合と段階

多くのキーワードには複数の検索意図が混在しています。また、ユーザーのカスタマージャーニーの段階によっても検索意図は変化します。認知段階では基本情報や概念の理解を求め、検討段階では比較や詳細情報を求め、決定段階では具体的な行動や購入のための情報を求めます。

これらの段階を意識して、コンテンツ内でユーザーを自然に次のステップへ導くような設計を心がけましょう。例えば、情報探索型の記事の後半で、関連サービスの比較情報やCTAを適切に配置することで、ユーザーの次のアクションを促すことができます。

リライトの効果的なタイミング

リライトを行うタイミングも、効果を左右する重要な要素です。以下のようなタイミングでリライトを検討すると効果的です。

Google検索アルゴリズムの大きな更新後

Googleは年間数百回のアルゴリズム更新を行いますが、特に「コアアップデート」と呼ばれる大規模な更新後は、検索順位に大きな変動が起こることがあります。こうした更新後、検索順位が低下したページは早急にリライトを検討すべきです。アルゴリズム更新の情報は、Google検索セントラルのブログやSEO関連のニュースサイトで確認できます。

検索順位の低下が見られた時

サーチコンソールなどのツールで定期的に検索順位をチェックし、重要なキーワードで順位の低下が見られた場合は、迅速にリライトを行いましょう。特に、1ページ目(上位10件)から2ページ目(11位以下)に落ちた場合は、クリック数が大幅に減少する可能性があるため、優先的にリライトするべきです。

情報の古さが目立つようになった時

特に以下のような場合は、情報の古さがユーザーとGoogleの両方に悪影響を与える可能性があります。

- 統計データが1年以上前のもの

- 法律や規制の変更があった場合

- サービスや製品の仕様が変更された場合

- 業界の状況が大きく変化した場合

このような情報を含むページは、少なくとも年に1〜2回のペースでレビューとリライトを行うことをお勧めします。

競合サイトの動向変化時

競合サイトが同じキーワードで新しいコンテンツを公開したり、既存コンテンツを大幅に改善した場合も、自社のコンテンツをリライトするタイミングです。競合の動向は、SEOツールを使ったモニタリングや、重要キーワードでの定期的な検索結果チェックで把握できます。

サイト全体のリニューアル時

サイト全体のデザインやブランドイメージをリニューアルする際は、コンテンツも一貫性を持たせるためにリライトする絶好の機会です。特に、サイトの戦略やターゲットオーディエンスが変わる場合は、コンテンツもそれに合わせて最適化する必要があります。

リライト後の効果測定

SEOリライトを実施したら、その効果を適切に測定し、分析することが重要です。効果測定によって、リライトの成否を判断するだけでなく、今後のSEO戦略の改善にも役立てることができます。

検索順位の変化を追跡する

リライト後の検索順位の変化は、最も基本的な効果測定の指標です。

ターゲットキーワードの順位変化

まずはリライト前に設定したターゲットキーワードの順位変化を確認しましょう。Googleサーチコンソールでの「検索パフォーマンス」レポートを活用すると、過去の順位と比較が可能です。また、SEOツールを使った順位追跡(Rank Tracker, Ahrefs, SEMrushなど)も有効です。デスクトップとモバイルでの順位差の確認も忘れずに行いましょう。地域によって検索結果が異なる場合は、地域別の順位変化の確認も必要です。

関連キーワードの順位変化

メインキーワード以外の関連キーワードの順位も確認することが重要です。リライトによって、新たに上位表示されるようになったキーワードが発見できるかもしれません。特にロングテールキーワードでの順位改善は、総合的な流入増加につながる重要な指標です。

検索順位変化のタイムライン

リライト後の検索順位変化には、一定のパターンがあります。リライトの完全な効果が表れるまでには1〜3ヶ月程度かかることが多いため、短期的な変動だけで判断せず、中長期的な推移を観察することが重要です。以下は典型的なタイムラインです。

| 期間 | 変化の特徴 | 対応策 |

|---|---|---|

| リライト直後〜2週間 | インデックス更新による一時的な順位変動 | 焦らず観察を続ける |

| 2週間〜1ヶ月 | 徐々に新しい評価が反映され始める | 微調整が必要な場合は実施 |

| 1ヶ月〜3ヶ月 | 評価が安定し始め、本来の効果が現れる | 効果分析と追加施策の検討 |

| 3ヶ月以降 | 長期的な評価が確立 | 次のリライト計画の立案 |

リライト後すぐに順位が下がることもありますが、これは「インデックスの揺れ」と呼ばれる一時的な現象であることが多いので、あわてて再度変更するのではなく、少なくとも2週間から1ヶ月は様子を見ることが重要です。

効果分析と次のアクション

測定結果を分析し、次のアクションを決定します。

効果があった要素の特定

リライトの中でどのような変更が効果的だったかを特定しましょう。タイトルの変更、構成の見直し、コンテンツの拡充、内部リンクの最適化など、どの要素が最も効果をもたらしたかを分析します。また、どのキーワードで最も改善があったか、どのページタイプで最も効果があったかも確認しましょう。

例えば、「専門性を示す要素(経験や事例)の追加」が最も効果的だった場合、同様のアプローチを他のページにも展開することで、サイト全体のパフォーマンス向上が期待できます。

効果がなかった要素の分析

期待した効果が得られなかった要因も丁寧に分析しましょう。競合分析による差異の確認や、ユーザーニーズとのミスマッチがなかったかなどを検討します。例えば、文字数を増やしたものの、情報の質や関連性が低ければ効果は限定的です。また、リライト後に内部リンク構造が最適化されていなかった場合も、本来の効果が得られない可能性があります。

こうした分析を通じて、追加的な改善点を特定し、さらなるリライト施策に活かします。

次のアクションプラン

分析結果を踏まえて、次のアクションプランを策定します。効果があったリライト手法の他ページへの展開や、効果が不十分なページへの追加リライト、新たなリライト対象ページの選定などを検討しましょう。また、全体的なSEO戦略の調整も必要に応じて行います。

効果測定とその分析は、単発のリライトプロジェクトの評価にとどまらず、継続的なSEO改善の重要なサイクルとなります。PDCAサイクル(Plan-Do-Check-Action)を回すことで、より効果的なSEO施策を展開していくことができます。

具体的なアクションプランの例として、以下のようなものが考えられます。

- 効果の高かったリライト手法を他の主要ページに展開する

- 効果が低かったページに対しては、さらに詳細な競合分析を行い、追加リライトを実施する

- 上位表示している競合サイトの新たな動向を分析し、自社コンテンツの差別化ポイントを強化する

- サイト全体の内部リンク構造を見直し、重要ページへの評価集中を図る

- リライト済みページのユーザー行動分析に基づいて、コンバージョン導線の最適化を行う

成功事例から学ぶリライトの効果

SEO業界で報告されているリライト成功事例を通じて、効果的なSEOリライトの実践方法を学びましょう。これらの一般的な事例から、リライトによってどのような成果が得られる可能性があるのか、また成功のための重要なポイントは何かを理解することができます。

報告されている改善事例

事例1:IT関連メディアサイトの記事リライト事例

| 項目 | リライト前 | リライト後 | 改善率 |

|---|---|---|---|

| 検索順位 | 18位(2ページ目) | 3位(1ページ目) | 15ポジション向上 |

| 月間流入 | 約300PV | 約3,500PV | 約1,100%増加 |

| CTR | 1.2% | 8.5% | 約600%増加 |

| 直帰率 | 78% | 52% | 26ポイント改善 |

主な改善内容の例:

- タイトルとメタディスクリプションの最適化

- 見出し構造の再設計

- 最新情報とデータの追加(2年前の情報を最新化)

- 事例と図解の追加

- 専門家の見解の追加

- 内部リンク構造の最適化

事例2:ECサイトの商品カテゴリページのリライト事例

| 項目 | リライト前 | リライト後 | 改善率 |

|---|---|---|---|

| 検索順位 | 8〜10位 | 2〜4位 | 平均6ポジション向上 |

| 月間流入 | 約1,200PV | 約5,800PV | 約380%増加 |

| コンバージョン率 | 1.8% | 3.2% | 約80%増加 |

| 月間売上 | 約60万円 | 約320万円 | 約430%増加 |

主な改善内容として考えられるもの:

- 商品説明の充実と構造化

- ユーザーレビューの追加

- 商品比較表の導入

- Q&Aセクションの追加

- 関連商品へのクロスリンク

- モバイル表示の最適化

事例3:専門サービスサイトのリライト事例

| 項目 | リライト前 | リライト後 | 改善率 |

|---|---|---|---|

| 検索順位 | 圏外〜30位 | 5〜8位 | 平均20ポジション以上向上 |

| 月間問い合わせ | 2〜3件 | 15〜20件 | 約600%増加 |

| 月間流入 | 約150PV | 約1,200PV | 約700%増加 |

主な改善施策として考えられるもの:

- サービス内容の詳細な説明追加

- 具体的な事例(ビフォーアフター)の追加

- 料金体系の明確化

- 専門家プロフィールの強化

- よくある質問のセクション追加

- 問い合わせ導線の最適化

リライトによる流入数増加の可能性

上記のような事例から、リライトによる流入数増加の主な要因として以下のパターンが考えられます:

- 検索順位向上による効果 検索順位が1ページ目(特に上位3位以内)に表示されることで、クリック数が飛躍的に増加します。特に、2ページ目から1ページ目への移動は、流入数に大きな変化をもたらす可能性があります。

- CTR向上による効果 同じ検索順位でも、タイトルやメタディスクリプションの最適化によってCTR(クリック率)が向上することで、流入数が増加します。例えば、5位表示のページでCTRが3%から9%に改善されれば、クリック数は3倍になる可能性があります。

- ターゲットキーワードの拡大 コンテンツの網羅性を高めることで、メインキーワード以外の関連キーワードでも上位表示されるようになり、多様な検索クエリからの流入が増加する可能性があります。

- ユーザー満足度の向上 コンテンツの質が向上することで、直帰率の低下やページ滞在時間の増加など、ユーザー満足度を示す指標が改善されることがあります。これがGoogleからの評価向上につながり、さらなる検索順位改善をもたらす好循環が生まれる可能性があります。

まとめと今後の展望

SEOリライトは、既存コンテンツの価値を最大化し、検索エンジンからの評価を高める効果的な手法です。本記事では、SEOリライトの基本概念から具体的な手順、効果的なポイント、注意点、そして成功事例まで解説してきました。

リライトの重要性は、主に4つの観点から整理できます。まず、新規コンテンツ作成と比較して少ない工数で大きな効果が得られる「効率性」。次に、Googleの進化し続けるアルゴリズムに対応する「適応性」。また、ユーザーの検索意図の変化に合わせて情報を更新する「関連性の維持」。そして、サイト全体の品質向上による「総合的な評価向上」です。

SEOリライトは一度だけの施策ではなく、継続的な改善プロセスの一部として捉えることが重要です。3〜6ヶ月ごとのコンテンツ監査を実施し、定期的にパフォーマンスを確認しましょう。リライト→効果測定→分析→改善というPDCAサイクルを確立し、常にコンテンツの質を高めていくことが成功の鍵となります。また、ユーザー体験の重視やE-E-A-T評価基準の厳格化など、最新のSEOトレンドへの対応も欠かせません。

AI時代のリライト戦略としては、生成AIツールを効率化のために活用しつつも、専門的な知見や独自情報を加えることが重要です。Googleは「人間の付加価値」のないAI生成コンテンツを低評価する方針を示しており、実体験に基づく情報や専門的知識を盛り込むことが必須となっています。また、テキスト以外にも、オリジナルの図解や動画など多様なコンテンツを組み合わせることで、ユーザー体験を向上させつつ検索エンジンからの評価も高めることができます。

これらの知識を活かして、自社サイトのコンテンツを最適化し、検索順位と流入の向上につなげていきましょう。SEOリライトは単なるキーワード最適化を超えた、コンテンツ価値の向上を目指す継続的なプロセスです。適切に実施することで、長期的かつ安定したSEO効果を得ることができるでしょう。

記事執筆・株式会社アクセス・リンク 代表取締役

Webサイト制作歴10年以上の経験を元にSEOコンサルティングを行い、延べ1,000件以上のサポート実績を誇ります。個人事業主や中小企業向けのホームページ制作やSEOコンサルティングを得意としています。

(社)全日本SEO協会 認定SEOコンサルタント

コメント