Webサイトを運営する上で、SEO対策は集客において非常に重要な要素です。多くの企業やサイト運営者は、コンテンツ作成やリンク構築に力を入れていますが、実はドメイン自体もSEO評価に大きく関わっています。

検索エンジンがサイトを評価する際、ドメインの信頼性や権威性、つまり「ドメインパワー」が重要な指標となるのです。

そこで本記事では、SEOとドメインの関係性、ドメインパワーとは何か、効果的なドメイン名の選び方、そしてドメインパワーを強化する方法について網羅的に解説します。Webサイトやブログの新規立ち上げを検討している方、SEO効果を高めたいと考えている方はぜひ参考にしてください。

記事執筆者:認定SEOコンサルタント 三田健司

SEOにおけるドメインの重要性

ドメインはインターネット上のWebサイトの住所であり、ユーザーがサイトにアクセスするための重要な入口です。SEO対策においても、ドメインは単なる「アドレス」以上の重要な役割を持っています。

GoogleやBingなどの検索エンジンは、サイトを評価する際にドメインの信頼性や権威性を重視します。ドメインの選び方や運用方法によって、検索結果の表示順位に大きな影響を与える可能性があるのです。

ドメインがSEOに与える影響

ドメインがSEOに与える影響は、複数の側面から考えることができます。

まず、ユーザビリティ面での影響があります。覚えやすく、タイプしやすいドメイン名は、ユーザーの利便性を高め、リピート訪問を促進します。これはユーザー体験の向上につながり、間接的にSEO評価にも良い影響を与えます。

次に、ブランディング面での影響も重要です。サービス内容や企業名を反映したドメイン名は、ブランド認知度向上に貢献します。強いブランドイメージを持つドメインは、クリック率の向上につながり、それがSEO評価の向上にも寄与します。

また、技術的な評価面での影響もあります。ドメインの運用歴や被リンク数などが、検索エンジンの技術的評価に影響します。長期間運用されているドメインや、質の高いサイトからの被リンクを多く獲得しているドメインは、信頼性が高いとGoogleなどの検索エンジンから評価される傾向にあります。

これらの要素が複合的に作用し、サイトのSEO評価を形成しています。特に「ドメインパワー」と呼ばれる指標は、SEO対策において非常に重要視されています。

ドメイン選びの重要性

ドメイン選びは、Webサイト立ち上げ時の最も重要な意思決定の一つです。一度選んだドメインを後から変更することは、SEO評価に一時的な悪影響を及ぼす可能性があります。

特に新規サイトの場合、適切なドメイン選びがその後の成長に大きく影響します。検索エンジン最適化を意識したドメイン選びは、長期的なサイト運営において大きなアドバンテージとなるでしょう。

ドメインパワーとは何か

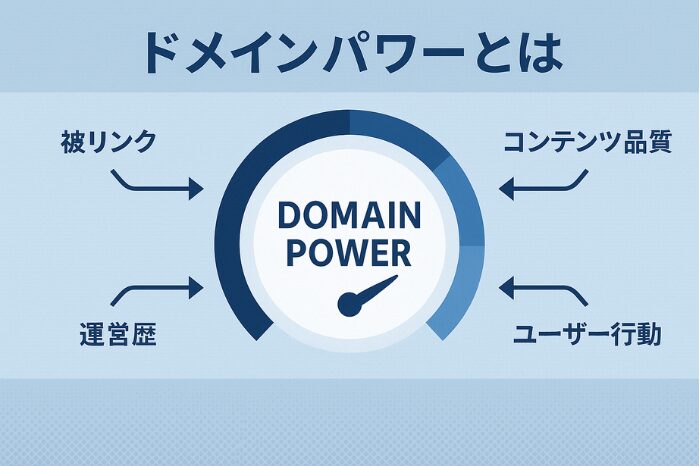

「ドメインパワー」とは、検索エンジンがドメインに対して付与する評価値のことで、サイト全体の権威性や信頼性を示す指標です。この概念は、SEOツール会社が独自に定義している指標であり、Googleが公式に認めている指標ではありませんが、SEO業界では重要な参考値として広く活用されています。

ドメインパワーの定義

ドメインパワーは、主に以下の要素から構成されています:

被リンクの質が最も重要な要素です。他のWebサイトからの被リンク(バックリンク)の質が高いほど、ドメインパワーも高くなります。特に、権威性の高いサイトからの自然な被リンクは、強いプラス評価につながります。

また、サイトの運営歴も影響します。ドメインが登録されてからの経過期間が長いほど、一般的に信頼性が高いと評価される傾向にあります。長期運用は安定性の証とみなされることが多いためです。

コンテンツの質と量も重要な要素です。サイト内のコンテンツが充実し、質が高いほど、ドメインパワーにプラスの影響があります。定期的な更新や専門性の高い情報提供がドメインの評価を高めます。

ユーザー行動データも考慮されます。訪問者数、滞在時間、直帰率などのユーザー行動指標が良好であれば、サイトの有用性が高いと判断され、ドメインパワーにもプラスに働きます。

これらの要素が複合的に評価され、数値化されたものがドメインパワーとなります。具体的な計算方法はSEOツール会社によって異なりますが、一般的に0〜100の間のスコアで表現されることが多いです。

ドメインパワーがSEOに与える影響

ドメインパワーが高いサイトには、複数のSEO上のメリットがあります。

まず、新規コンテンツの評価が早くなります。ドメインパワーが高いサイトでは、新しく公開したコンテンツが検索エンジンのインデックスに登録されるスピードが早い傾向にあります。これにより、新規コンテンツがより早く検索結果に表示される可能性が高まります。

また、競合の少ないキーワードで上位表示しやすくなります。同じ品質のコンテンツでも、ドメインパワーが高いサイトのほうが上位表示されやすくなります。これは特に、競争が激しくないニッチなキーワードにおいて顕著な効果を発揮します。

さらに、サイト全体の信頼性が向上します。ドメインパワーが高いことは、サイト全体の信頼性向上につながり、E-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼性)の評価にもプラスに作用します。Googleのアルゴリズムは、信頼性の高いサイトのコンテンツをより評価する傾向があります。

加えて、リンクの価値も向上します。ドメインパワーが高いサイトからのリンクは、被リンク先のサイトにより大きな効果をもたらします。つまり、高いドメインパワーを持つサイトは、他サイトにとって価値のあるリンク元となるのです。

| ドメインパワーのレベル | 一般的な特徴 | SEOへの影響 |

|---|---|---|

| 低(0〜30) | 新規サイトや小規模サイト | 競争の激しいキーワードでの上位表示が難しい |

| 中(31〜60) | 運営歴のあるビジネスサイト | 中程度の競争のあるキーワードでも上位表示可能 |

| 高(61〜100) | 大手メディアや企業サイト | 競争の激しいキーワードでも上位表示しやすい |

ドメインパワーは、サイトのSEO戦略を考える上で重要な要素ですが、あくまでも複数ある評価要素の一つであることを理解しておく必要があります。質の高いコンテンツの提供がSEOの基本であることに変わりはありません。

SEOに効果的なドメイン名の選び方

SEOを意識したドメイン名の選定は、長期的なWebマーケティング戦略の重要な一部です。適切なドメイン名は、ユーザーの記憶に残りやすく、ブランドイメージの確立にも貢献します。

ユーザーにとって分かりやすいドメイン名

SEOにおいて、ユーザーエクスペリエンス(UX)は重要な評価要素です。ドメイン名もその一部であり、ユーザーにとって分かりやすいドメイン名にはいくつかの特徴があります。

短くシンプルなドメイン名は記憶しやすく、タイプミスも少なくなります。ユーザーがサイト名を思い出して直接アクセスしやすくなるため、リピート訪問率の向上につながるでしょう。

また、発音しやすいドメイン名も重要です。口頭でサイトを紹介する際に伝えやすいものが理想的です。オフラインでのマーケティングや口コミによる拡散を考慮すると、発音しやすさは無視できない要素となります。

さらに、スペルが予測可能なドメイン名も望ましいです。聞いただけでスペルが想像できるドメイン名であれば、ユーザーがアドレスバーに直接入力する際の障壁が低くなります。

例えば「amazon.com」や「google.com」などは、短く、覚えやすく、発音しやすいドメイン名の代表例と言えるでしょう。これらの企業は、シンプルで効果的なドメイン名の選択によって、ブランド認知の向上とユーザビリティの改善を実現しています。

ブランドやビジネスを反映したドメイン名

ドメイン名はブランドイメージを形成する重要な要素です。効果的なドメイン名を選ぶには、いくつかの方針があります。

会社名やブランド名をドメインに含めることは、企業やサービスの認知度向上に直接的につながります。これにより、オフラインでの広告やマーケティング活動とオンラインでのプレゼンスを一貫させることができます。ユーザーが企業名やブランド名を検索した際に、そのままのドメイン名が表示されると、クリック率も向上する傾向にあります。

また、事業内容やサービス内容を反映したドメイン名も効果的です。提供するサービスや製品がドメイン名から推測できると、新規ユーザーにアピールしやすくなります。例えば、「hikkoshi.com」というドメインであれば、サービス内容が一目で分かります。

地域に根ざしたビジネスの場合は、地域名を含めることも検討すべきです。「tokyofood.com」のように地域名を含めることで、地域SEOに有利に働く場合があります。地域性を明確にすることで、ローカル検索での表示機会が増加する可能性があります。

避けるべきドメイン名の特徴

効果的なドメイン名を選ぶためには、避けるべき特徴も理解しておく必要があります。

ハイフンや数字の過剰使用は避けるべきです。ハイフン(-)や数字を多用すると、ドメイン名が覚えにくくなり、サイトの信頼性も低下する傾向があります。例えば「brand-name-2025.com」よりも「brandname.com」の方が覚えやすく、信頼性も高く感じられます。

著作権やトレードマークの侵害にも注意が必要です。他社の商標を含むドメイン名は法的トラブルの原因になる可能性があります。ドメイン選定前に、商標登録されていないかを確認することが重要です。

また、一時的な流行語や用語をドメイン名に使用することも避けるべきです。トレンドワードは一時的に注目を集められるかもしれませんが、長期的な視点で見ると時代遅れになる可能性があります。ドメイン名は変更が難しいため、長期的に通用する名前を選ぶことが重要です。

さらに、複雑な綴りのドメイン名もユーザビリティの観点から問題があります。綴りが複雑だとユーザーが間違えやすく、アクセス損失につながります。直感的に綴りが想像できるシンプルな名前を選ぶことが望ましいでしょう。

| 良いドメイン名の例 | 避けるべきドメイン名の例 | 理由 |

|---|---|---|

| brandname.com | brand-name-2025.com | ハイフンや数字が多く、覚えにくい |

| carpetcleaning.com | bestcarpetcleaningintokyo.com | 長すぎて覚えにくい |

| tokyofood.com | tastyfood4u.com | 数字と英字の混在で覚えにくい |

ドメイン名は一度決めると変更が難しいため、長期的な視点で選ぶことが重要です。SEOだけでなく、ブランディングやマーケティング全体を考慮した選択が求められます。

ドメインパワーを強化する方法

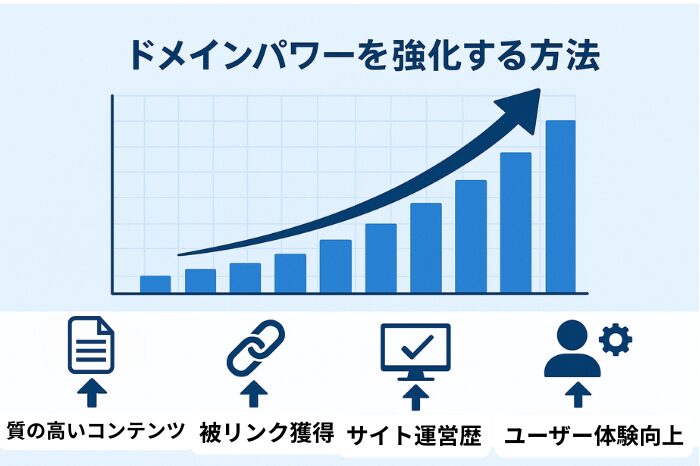

ドメインパワーの強化は、長期的なSEO戦略において重要な要素です。以下に、効果的なドメインパワー強化の方法を解説します。

質の高いコンテンツの作成

ドメインパワーを高める最も基本的かつ重要な方法は、質の高いコンテンツを継続的に発信することです。

ユーザーのニーズに応えるコンテンツを作成することが重要です。検索意図を理解し、ユーザーが求める情報を提供することで、サイトの価値が高まります。ユーザーの悩みや疑問を解決するコンテンツは、滞在時間の延長やリピート訪問の増加につながります。

また、専門性の高い情報提供も効果的です。業界や分野に関する専門的な知識や洞察を提供することで、サイトの権威性が高まります。専門性の高いコンテンツは、他サイトからの引用やリンクを獲得しやすく、ドメインパワーの向上に直接貢献します。

オリジナルコンテンツの作成も重要なポイントです。他サイトの内容を模倣するのではなく、独自の視点や情報を盛り込むことが評価されます。独自調査結果、専門家インタビュー、事例研究などのオリジナルコンテンツは、サイトの価値を大きく高めます。

さらに、定期的な更新も欠かせません。新しいコンテンツを定期的に追加することで、サイトの鮮度と活性度をアピールできます。検索エンジンは定期的に更新されるサイトを好む傾向があり、クローラーの訪問頻度も増加します。

質の高いコンテンツは自然と共有され、リンクを獲得する可能性も高まります。これが次のポイントにつながります。

被リンクの獲得

被リンク(バックリンク)は、ドメインパワーを高める上で非常に重要な要素です。質の高い被リンクを増やすための方法はいくつかあります。

リンクを獲得できるようなコンテンツ作成が効果的です。データ分析、独自調査、インフォグラフィックなど、他サイトから引用されやすいコンテンツを作成することで、自然なリンクを獲得しやすくなります。特に、業界の最新トレンドや統計情報をまとめたコンテンツは、多くのサイトから参照される可能性が高いです。

ゲスト投稿も有効な手段です。業界関連のブログやメディアにゲスト記事を寄稿することで、自然なリンクを獲得することができます。ゲスト投稿では、質の高い情報を提供することで、ホストサイトのユーザーに価値を届けると同時に、自社サイトへの関心も高めることができます。

また、プレスリリースの活用も検討すべきです。新サービスやイベントなどのニュース価値のある情報を、プレスリリースとして配信することで、メディアサイトからのリンク獲得につながる可能性があります。ニュース性の高い情報は、多くのメディアに取り上げられやすい傾向があります。プレスリリースは、PR TIMESがおすすめです。

SNSでの情報発信も重要です。FacebookやX(旧Twitter)などのSNSでコンテンツを共有し、拡散を促進することで、より多くの人の目に触れる機会が増え、リンク獲得の可能性も高まります。

ただし、被リンク獲得においては質が重要です。少数でも権威性の高いサイトからの自然なリンクのほうが、多数の低品質なリンクよりも効果的です。検索エンジンは、リンクの量よりも質を重視する傾向にあります。

サイトの運営歴を延ばす

ドメインの運営歴も、ドメインパワーの重要な要素です。

長期的な視点での運営が重要です。短期的な成果だけでなく、長期的なブランド構築を意識した運営がドメインパワーの向上につながります。検索エンジンは、長期間にわたって安定して運営されているサイトを信頼する傾向があります。

定期的な更新と改善も欠かせません。サイトを放置せず、定期的にコンテンツを更新し、機能やデザインも改善していくことが大切です。ユーザーにとって使いやすいサイトであり続けることで、訪問者数や滞在時間の向上にもつながります。

また、一貫性のある運営も効果的です。テーマやトピックに一貫性を持たせ、専門性を深めていくアプローチが、ドメインパワーの向上に貢献します。特定の分野に特化したコンテンツを継続的に提供することで、そのテーマにおける権威性が高まります。

| 強化方法 | 効果 | 実現までの期間 |

|---|---|---|

| 質の高いコンテンツ作成 | 訪問者の増加、滞在時間の延長、自然なリンク獲得 | 中期(数か月〜) |

| 被リンク獲得 | 権威性の向上、検索順位の上昇 | 中期〜長期(数か月〜1年) |

| 運営歴の延長 | 信頼性の向上、安定したSEO評価 | 長期(1年以上) |

| ユーザー体験の向上 | 直帰率の低下、コンバージョンの向上 | 短期〜中期(数週間〜数か月) |

これらの方法を組み合わせることで、着実にドメインパワーを強化することができます。しかし、ショートカットは存在せず、継続的な努力が必要であることを理解しておきましょう。

ドメインの種類とその特徴

ドメインには様々な種類があり、それぞれ特徴や用途が異なります。SEO対策を考える上で、これらの違いを理解することは重要です。

トップレベルドメイン(TLD)の種類とSEOへの影響

トップレベルドメインとは、ドメイン名の最後に来る部分のことで、「.com」や「.jp」などがこれにあたります。主なTLDとそのSEOへの影響は以下の通りです:

- gTLD(汎用トップレベルドメイン) 「.com」は最も一般的で信頼性が高く、国際的なビジネスに適しています。「.net」はネットワーク関連のサービスに適していますが、一般的な認知度では「.com」に劣ります。「.org」は非営利組織に適していますが、現在は制限なく使用可能です。「.info」は情報提供サイトに適していますが、スパムサイトでの使用も多いため、若干信頼性で劣る場合があります。

- ccTLD(国別トップレベルドメイン) 「.jp」(日本)は、日本向けのサービスであることを明示でき、日本国内ユーザーをターゲットとする場合に有効です。「.us」(アメリカ)、「.uk」(イギリス)など、各国向けのサービスに適しており、特定の国のユーザーをターゲットとする場合に地域SEOの観点で有利に働くことがあります。

- 新gTLD 「.blog」、「.shop」、「.app」などの新しいTLDは、サイトの内容や目的を明確に示せるメリットがあります。特定のニッチ市場や業種に特化したサービスを提供する場合、ユーザーへの訴求力が高まる可能性があります。

SEOの観点からは、gTLDとccTLDの間に直接的な優劣はないとされていますが、ターゲットとする地域や市場によって適切な選択が異なります。例えば、日本国内をターゲットとするならば、「.jp」ドメインは地域性を示す上で有効です。一方、グローバル展開を視野に入れている場合は「.com」が無難な選択となるでしょう。

セカンドレベルドメイン(SLD)

セカンドレベルドメインとは、TLDの直前にある部分で、企業名やサービス名などが入ります。例えば「example.com」の「example」がセカンドレベルドメインです。

SEOの観点からは、セカンドレベルドメインにキーワードを含めることで、若干の優位性を得られる可能性がありますが、近年ではその効果は限定的です。むしろ、ブランド名やサービス名を入れることで、ユーザーの記憶に残りやすくすることが重要です。

日本語ドメインとSEO

日本語ドメイン(例:「会社名.jp」)は、日本語を母国語とするユーザーにとって覚えやすいという利点がありますが、SEOやWebマーケティングの観点からは以下のようなデメリットがあります:

- メールアドレスやSNSでの共有時に変換されてしまう(Punycode形式)

- 国際的なビジネス展開の際に障壁となる

- 一部の古いシステムでは正しく表示されないことがある

そのため、SEO対策を重視するなら、アルファベットのドメインを選択することが推奨されます。

| ドメインの種類 | 特徴 | SEOへの影響 |

|---|---|---|

| .com | 最も一般的で国際的 | 国際的なサイトに適している |

| .jp | 日本のサイトであることを示す | 日本向けのローカルSEOに有利 |

| 新gTLD(.shop, .blog等) | サイトの種類を明示できる | 特定のニッチ市場で差別化可能 |

| 日本語ドメイン | 日本語ユーザーに覚えやすい | URLを共有する際、文字列が不自然 |

ドメインの種類の選択は、ビジネスの性質、ターゲット市場、長期的な成長戦略などを考慮して行うことが重要です。SEOだけでなく、ブランディングやマーケティング全体の視点から最適な選択をすることが求められます。

サブドメインとサブディレクトリの選択

Webサイトを構造化する際に直面する重要な選択の一つが、新しいセクションをサブドメインとして設置するか、サブディレクトリとして設置するかという問題です。この選択はSEO評価に影響を与えるため、慎重に検討する必要があります。

サブドメインとサブディレクトリの違い

まず、サブドメインとサブディレクトリの基本的な違いを理解しましょう:

- サブドメイン:メインドメインの前に付加される部分(例:

blog.example.com) - サブディレクトリ:メインドメインの後に付加される部分(例:

example.com/blog)

技術的には、サブドメインは独立したドメインとして扱われることが多く、別サーバーでの運用が可能です。一方、サブディレクトリはメインドメインと同じサーバー上で管理されることが一般的です。

SEOにおける効果の違い

SEOの観点から見ると、サブドメインとサブディレクトリには以下のような違いがあります:

- ドメインパワーの共有

- サブディレクトリ:メインドメインのドメインパワーを直接共有できる

- サブドメイン:メインドメインとは別のドメインとして扱われるため、ドメインパワーの共有が限定的

- インデックス速度

- サブディレクトリ:メインドメインの一部として認識されるため、インデックスが比較的速い

- サブドメイン:新しいドメインとして認識される可能性があり、初期のインデックスに時間がかかる場合がある

- 内部リンクの効果

- サブディレクトリ:内部リンクがメインドメイン内のリンクとして効果的に機能する

- サブドメイン:内部リンクがドメインをまたぐ外部リンクのように扱われる可能性がある

サブドメインが適している場合

以下のような状況では、サブドメインの利用が適していると考えられます。

完全に異なるテーマやコンテンツを扱う場合には、サブドメインが有効です。例えば、企業の主要サービスと技術ブログのように、ターゲットユーザーや内容が大きく異なる場合、それぞれをサブドメインで分けることで、コンテンツの整理がしやすくなります。

技術的な理由で別システムでの運用が必要な場合もサブドメインが適しています。例えば、メインサイトがWordPressで構築されているが、サポートフォーラムには別のシステムを使用したい場合などです。サブドメインならば、異なるサーバーやCMSを使用しやすくなります。

国際展開など、地域ごとに異なるコンテンツを提供する場合も、サブドメインの利用が一般的です。例えば「us.example.com」「jp.example.com」のように、国や地域ごとにサブドメインを分けることで、地域特化したコンテンツを提供しやすくなります。

また、ECサイトとサポートフォーラムなど、性質が大きく異なるサービスを提供する場合は、「shop.example.com」と「support.example.com」のようにサブドメインで分けることが有効です。

サブディレクトリが適している場合

以下のような状況では、サブディレクトリの利用が適していると考えられます。

メインサイトと関連性の高いコンテンツを提供する場合、サブディレクトリが効果的です。例えば、企業サイト内にサービス紹介ページやブログを追加する場合、それらはメインサイトと関連性が高いため、サブディレクトリとして設置することでドメインパワーを共有できます。

ドメインパワーを最大限に活用したい場合もサブディレクトリが有利です。サブディレクトリはメインドメインの一部として認識されるため、メインドメインのSEO評価を直接的に享受できます。これは新しいセクションを立ち上げる際に、すでに確立されたメインドメインの評価を活用できる大きなメリットとなります。

サイト全体のSEO評価を高めたい場合も、サブディレクトリの活用が推奨されます。関連コンテンツをサブディレクトリとして追加することで、サイト全体の情報量と価値が増し、メインドメインのSEO評価向上に貢献します。

コンテンツの種類は異なるが、同じブランドの下で提供する場合も、サブディレクトリが適しています。例えば、企業の製品情報、サポート情報、ブログなどは、内容は異なっても同じブランドの下で提供される関連情報です。このような場合、サブディレクトリで構造化することで、ブランドの一貫性を保ちながら情報を整理できます。

例えば、企業サイトにブログを追加する場合は、「example.com/blog」のようにサブディレクトリを使用することで、メインドメインのSEO評価を活かすことができます。

| 比較項目 | サブドメイン | サブディレクトリ |

|---|---|---|

| URL形式 | blog.example.com | example.com/blog |

| ドメインパワー | メインドメインとは別に構築する必要あり | メインドメインのパワーを共有 |

| 管理の独立性 | 高い(別システムでの運用が容易) | 低い(メインサイトと同じシステム) |

| SEO効果 | 独立したサイトとして評価される傾向 | メインサイトの一部として評価される |

| 適している用途 | 異なるテーマ、別システム、地域特化 | 関連コンテンツ、統一ブランド |

SEO対策の観点からは、一般的にサブディレクトリの方が有利とされていますが、ビジネスの要件や技術的な制約によっては、サブドメインが適切な選択となる場合もあります。両者のメリット・デメリットを理解した上で、最適な選択をすることが重要です。

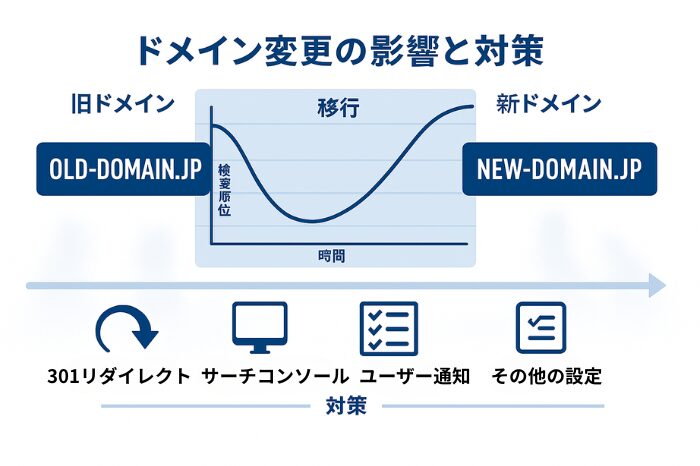

ドメイン変更の影響と対策

サイトリニューアルやブランド変更などの理由でドメインを変更する場合、SEO評価にどのような影響があるのか、また、その悪影響を最小限に抑えるための対策について解説します。

ドメイン変更がSEOに与える影響

ドメイン変更は、いくつかのSEO面での影響を及ぼす可能性があります。

検索順位の一時的な低下が起こる可能性が高いです。新しいドメインは、検索エンジンによる再評価が必要なため、検索順位は下がることが一般的です。これは新しいドメインが検索エンジンから十分な信頼を得るまでの過渡期と考えられます。

被リンクの価値低下も懸念されます。旧ドメインへの被リンクは、リダイレクトを設定しても完全な価値移行は難しく、一部の効果が失われる可能性があります。特に権威性の高いサイトからの被リンクは、SEO評価において重要な要素なため、その価値低下は大きな影響を与えることがあります。

インデックス再構築の時間もかかります。新ドメインのコンテンツが完全にインデックスされるまでに時間がかかります。特に大規模なサイトでは、すべてのページが再インデックスされるまでに数週間から数ヶ月かかることもあります。

ユーザー混乱によるトラフィック損失も考慮すべき点です。ドメイン変更を知らないユーザーが旧ドメインにアクセスする際に混乱が生じる可能性があります。ブックマークやソーシャルメディアでのシェアリンクなど、ユーザーが保存している旧ドメインのURLからのアクセスが失われる可能性があります。

これらの影響は、適切な対策を講じることで最小限に抑えることができます。

ドメイン変更時の対策

ドメイン変更による悪影響を最小限に抑えるために、いくつかの重要な対策を講じることが必要です。

301リダイレクトの設定は最も重要な対策です。旧ドメインの全ページから新ドメインの対応するページへ、301(恒久的)リダイレクトを設定することで、検索エンジンに恒久的な移転であることを伝えられます。ページ単位での対応が理想的ですが、技術的に難しい場合はドメイン全体でのリダイレクトも検討するとよいでしょう。リダイレクトは少なくとも1年間は維持することが推奨されます。

Googleサーチコンソールでの設定も重要です。新旧両方のドメインをGoogleサーチコンソールに登録し、アドレス変更ツールによりドメイン変更をGoogleに正式に通知します。また、サイトマップを更新し、新ドメインで再提出することで、新ページのインデックス登録を促進できます。

また、コンテンツと内部リンクの更新も怠らないようにしましょう。新ドメインでのコンテンツが旧ドメインと同等かそれ以上の質であることを確認し、すべての内部リンクが新ドメインを指すように更新することが大切です。古いドメインを参照している内部リンクが残っていると、ユーザー体験が損なわれるだけでなく、SEO評価にも悪影響を及ぼす可能性があります。

ユーザーへの通知も忘れてはなりません。旧ドメインにアクセスしたユーザーに、ドメイン変更を通知するメッセージを表示することで、ユーザーの混乱を防ぎます。また、SNSやメールマガジンなどで、事前に変更を告知することで、ユーザーの認知を高めることができます。

ドメイン変更のタイミングと計画

ドメイン変更は、以下のようなステップで計画的に実施することが重要です:

- 準備段階(1〜2か月前)

- 新ドメインの取得と設定

- コンテンツの移行計画の策定

- リダイレクト計画の作成

- 実施段階

- トラフィックの少ない時間帯(深夜など)に変更を実施

- 全ページのリダイレクト設定

- Googleサーチコンソールでの設定変更

- モニタリング段階(3〜6か月)

- 検索順位の変動を監視

- 404エラーの発生状況を確認

- トラフィックの推移を分析

| 期間 | 起こりうる現象 | 対策 |

|---|---|---|

| 変更直後〜1週間 | インデックス混乱、一時的なトラフィック減少 | 404エラーの監視と対応、リダイレクト確認 |

| 1週間〜1か月 | 検索順位の変動、徐々に新ドメインへのインデックス増加 | Googleサーチコンソールでのインデックス状況確認 |

| 1〜3か月 | 検索順位の回復傾向、新旧ドメインの混在 | 継続的なモニタリング、未対応のリダイレクト設定 |

| 3〜6か月 | 安定期、ほぼ完全に新ドメインへの移行完了 | 旧ドメインの所有権維持、定期的な確認 |

ドメイン変更は、SEO面でのリスクを伴う大きな変更です。やむを得ない理由がない限り、可能な限り避けることが望ましいですが、必要な場合は十分な準備と計画的な実施により、悪影響を最小限に抑えることが可能です。

ドメインパワーを測定する方法

ドメインパワーを正確に把握することは、効果的なSEO戦略の立案に役立ちます。ここでは、各種ツールを使ったドメインパワーの測定方法と、その結果の解釈について解説します。

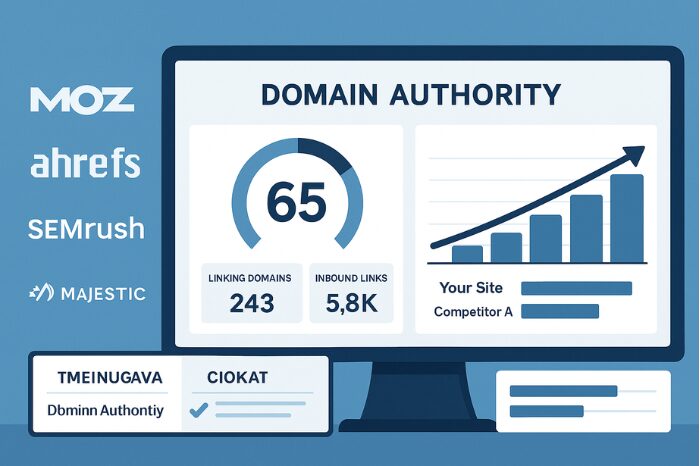

ドメインパワーを測定するツール

ドメインパワーを測定するための主要なツールには、以下のようなものがあります:

- Moz – Domain Authority (DA)

- 0〜100のスケールでドメインの強さを評価

- 被リンクの質と量、トラフィック量などから算出

- 無料版では基本的な情報のみ確認可能

- Ahrefs – Domain Rating (DR)

- 0〜100のスケールでドメインの強さを評価

- バックリンクプロファイルに基づいて算出

- 有料サービスだが、一部機能は無料でも利用可能

- SEMrush – Authority Score

- 0〜100のスケールでドメインの権威性を評価

- バックリンク、検索トラフィック、キーワードポジションなどから算出

- 一部機能は無料で利用可能

- Majestic – Trust Flow / Citation Flow

- Trust Flow:信頼性の指標(0〜100)

- Citation Flow:被リンク量の指標(0〜100)

- この2つの指標を組み合わせてドメインの強さを評価

これらのツールはそれぞれ独自のアルゴリズムを使用しているため、結果に多少の違いがあることを理解しておく必要があります。

測定結果の解釈と活用法

ドメインパワーの測定結果は、様々な形で解釈し活用することができます。

競合分析は主要な活用方法の一つです。自社サイトと競合サイトのドメインパワーを比較することで、SEO面での強みと弱みを把握できます。競合が高評価を得ている要因を分析し、自社の戦略改善に活かすことも可能です。

例えば、競合が特定の分野でのコンテンツ充実や質の高い被リンクの獲得によって高いドメインパワーを獲得している場合、同様の施策を検討する参考になります。

リンク獲得戦略の立案にも役立ちます。高いドメインパワーを持つサイトからのリンク獲得を優先することで、効率的にSEO評価を高めることができます。自社より低いドメインパワーのサイトよりも、高いサイトからのリンクを重視することで、リンク獲得の効果を最大化できます。

SEO目標の設定にも活用できます。現在のドメインパワーを基準に、実現可能な改善目標を設定することで、具体的なアクションプランを立てやすくなります。定期的に測定して改善の進捗を確認することで、SEO施策の効果を客観的に評価できます。

キーワード戦略の調整も重要な活用法です。ドメインパワーに応じた競争難易度のキーワードを選定することで、現実的な成果を上げやすくなります。低〜中程度のドメインパワーの場合は、競争が激しくないロングテールキーワードから取り組むことで、着実に検索流入を増やすことができます。

| ドメインパワー | 競合可能なキーワード | 必要な対策レベル |

|---|---|---|

| 低(0〜30) | 競合が少ないロングテールキーワード | 基本的なオンページSEO、質の高いコンテンツ作成 |

| 中(31〜60) | 中程度の競争があるキーワード | 積極的なコンテンツ作成、計画的な被リンク獲得 |

| 高(61〜100) | 競争が激しいショートキーワード | 高度なSEO戦略、権威性の高いコンテンツ、強力な外部リンク |

測定時の注意点

ドメインパワーを測定する際には、以下の点に注意することが重要です:

- ツール間の差異を理解する

- 各ツールの測定結果は直接比較できない

- 同一ツールでの経時変化を追跡することが重要

- 絶対値ではなく相対的に評価する

- 同業種・同規模のサイト間での比較が有効

- 業界平均を把握し、ポジショニングを明確にする

- 定期的な測定を行う

- 月1回程度の定期測定が推奨される

- SEO施策の効果を確認するための指標として活用

- 他の指標と併せて評価する

- ドメインパワーだけでなく、検索順位、オーガニックトラフィック、コンバージョン率なども総合的に評価する

ドメインパワーは便利な指標ですが、あくまでもツールベンダーが独自に定義した指標であり、Googleの実際のランキングアルゴリズムと完全に一致するものではありません。総合的なSEO評価の一部として捉え、過度に依存しないことが大切です。

よくある質問(Q&A)

SEOとドメインに関連する疑問や質問は多岐にわたります。ここでは、特に頻繁に寄せられる質問とその回答をまとめました。

中古ドメインのSEO効果は?

Q: 運営歴の長い中古ドメインを購入してサイトを立ち上げると、SEOに有利ですか?

A: 中古ドメインには既存のドメインパワーがある可能性がありますが、実際にはリスクも大きいです。

メリットとしては、ドメインの運営歴の長さがあります。検索エンジンは長期間運営されているドメインに対して一定の信頼を置く傾向があるため、新規ドメインよりも評価されやすい可能性があります。既存の被リンクが存在する場合、特に質の高い被リンクが多ければ、SEO評価に良い影響を与えることがあります。また、既に検索エンジンに認識されているドメインは、新しいコンテンツのインデックス登録が比較的早く行われる可能性もあります。

一方、デメリットとして、過去にペナルティを受けている可能性があることです。過去にスパムや悪質なSEO手法が使用されていた場合、そのペナルティの影響が残っているリスクがあります。低品質なリンクが付いている場合、それがマイナス評価となるケースもあります。過去の用途とのミスマッチによる評価低下や、著作権・トレードマークの問題も生じる可能性があります。

中古ドメインを使用する場合は、事前に詳細な調査が必要です。Wayback Machineなどで過去の運営サイトをを確認し、ペナルティの有無をチェックしましょう。バックリンクプロファイルの分析やドメイン名自体の適切さの評価も重要です。

適切な調査と対策をせずに中古ドメインを使用すると、むしろSEOに悪影響を及ぼす可能性があります。特に初心者の方は、リスクを避けるために新規ドメインから始めることをお勧めします。

日本語ドメインはSEOに不利か?

Q: 日本語ドメイン(例:会社名.jp)はSEOに不利ですか?

A: 日本語ドメインは必ずしもSEOに不利というわけではありませんが、いくつかの実用面での課題があります。

メールやSNSでの共有時にPunycode形式(xn--など)に変換されるという問題があります。例えば「会社名.jp」は「xn--eckwa0bp5b7d.jp」のように変換されるため、見た目が分かりにくく、信頼性に欠ける印象を与えることがあります。

国際的なビジネス展開時には障壁となることもあります。海外ユーザーにとって日本語ドメインは読めず、覚えることも困難です。グローバル展開を視野に入れる場合、日本語ドメインは明らかな制約となります。

日本国内のユーザーのみをターゲットとし、覚えやすさを重視する場合は日本語ドメインも選択肢となりますが、長期的なSEO戦略を考えると、アルファベットのドメインの方が無難です。

TLD(.com, .jp, .netなど)の違いはSEOに影響するか?

Q: 異なるTLD(トップレベルドメイン)は、SEOに影響しますか?例えば.comと.jpの違いなど。

A: TLDの違いは直接的なSEOランキング要素ではありませんが、ターゲットとする地域やユーザーの信頼感に影響します。

「.com」は国際的なビジネスに適しており、最も認知度が高いドメインです。グローバルな展開を考えるビジネスや、幅広いユーザー層をターゲットとする場合に適しています。最も一般的なTLDであるため、ユーザーからの信頼性も高い傾向にあります。

「.jp」は日本向けのサービスであることを示し、日本国内でのローカルSEOに有利に働く場合があります。特に日本国内のユーザーをターゲットとするビジネスにとっては、地域性を明確にできるメリットがあります。Googleの検索結果では、日本からのアクセスに対して「.jp」ドメインを優先的に表示する傾向があります。

「.net」は技術的なサービスに適していますが、一般ユーザーにはやや馴染みが薄いという特徴があります。元々はネットワーク関連の組織向けでしたが、現在は制限なく使用可能です。ただし、一般消費者向けのサービスでは「.com」に比べて認知度や記憶のしやすさで劣る場合があります。

新gTLD(「.shop」、「.blog」など)はサイトの内容を明示できるメリットがありますが、認知度がまだ低い場合があります。業種や提供サービスが明確に伝わるため、ユーザーの期待値と実際のコンテンツの一致度が高まるメリットがあります。

TLDの選択は、ビジネスの性質やターゲット市場に応じて行うべきです。例えば、日本国内のみを対象とするビジネスなら「.jp」が適しているかもしれませんが、国際展開を視野に入れているなら「.com」の方が無難です。

SEOよりもブランディングやユーザビリティの観点から選択することが重要であり、選んだTLDに関わらず、質の高いコンテンツと適切なSEO施策が最も重要です。検索エンジンは、ドメイン名やTLDよりも、コンテンツの質や関連性、ユーザー体験などを重視して評価を行います。

まとめ

SEOとドメインの関係について、重要なポイントを振り返りましょう。

ドメインパワーは、サイト全体の権威性や信頼性を示す重要な指標です。被リンクの質と量、サイトの運営歴、コンテンツの質などから構成され、高いドメインパワーは検索順位の向上に寄与します。検索エンジンは、権威性の高いドメインからのコンテンツをより評価する傾向があるため、ドメインパワーの向上はSEO戦略の重要な一部となります。

効果的なドメイン名の選び方も重要です。短く覚えやすいドメイン名が理想的であり、ブランドやビジネス内容を反映したドメイン名が効果的です。ユーザビリティとブランディングの両面から、慎重にドメイン名を選定することが長期的な成功につながります。また、ハイフンや数字の過剰使用は避けるべきで、シンプルで覚えやすい名前を選ぶことが推奨されます。

ドメインパワーを強化する方法としては、質の高いコンテンツの継続的な作成が基本となります。ユーザーにとって価値のある情報を提供し続けることで、自然な被リンクの獲得につながります。また、計画的なリンク構築戦略や、サイトの長期運営とユーザー体験の向上も効果的です。これらの施策は一朝一夕で効果が出るものではなく、長期的な視点で継続的に取り組むことが重要です。

サブドメインとサブディレクトリの選択については、一般的にはサブディレクトリの方がSEO的に有利とされています。サブディレクトリはメインドメインのドメインパワーを直接共有できるためです。ただし、サイトの目的や運用方針に合わせた選択が重要であり、コンテンツの性質によってはサブドメインが適している場合もあります。

ドメイン変更はSEO評価に一時的な悪影響を及ぼすため、やむを得ない理由がない限り避けることが望ましいでしょう。変更が必要な場合は、301リダイレクトなど適切な対策を講じることが重要です。また、Googleサーチコンソールでの設定や、内部・外部リンクの更新など、計画的な移行作業が必要となります。

ドメインパワーの測定と活用も重要です。Mozなどの専用ツールを使用してドメインパワーを定期的に測定し、その結果を競合分析やSEO戦略の立案に活用することで、より効果的なSEO対策が可能となります。測定結果は絶対値ではなく相対的な指標として捉え、継続的な改善の目安とすることが重要です。

SEO対策においてドメインは重要な要素ですが、最終的には質の高いコンテンツの提供がもっとも重要です。ドメインパワーの向上を図りつつ、ユーザーにとって価値のある情報を継続的に発信することが、長期的なSEO成功の鍵となります。

適切なドメイン選びとドメインパワーの強化を通じて、検索エンジンからの評価を高め、より多くのユーザーにリーチできるWebサイト運営を目指しましょう。

記事執筆・株式会社アクセス・リンク 代表取締役

Webサイト制作歴10年以上の経験を元にSEOコンサルティングを行い、延べ1,000件以上のサポート実績を誇ります。個人事業主や中小企業向けのホームページ制作やSEOコンサルティングを得意としています。

(社)全日本SEO協会 認定SEOコンサルタント

コメント