インターネットが私たちの生活に欠かせない存在となった現在、「ホームページ」と「Webサイト」という言葉を日常的に耳にすると思います。これらの言葉は同じ意味で使われることが多いですが、本来は異なる意味を持つものです。

特に企業のWeb担当者やWebマーケティングに携わる方々にとって、これらの言葉の違いを正確に理解することは、円滑なコミュニケーションや効果的なWeb戦略を構築する上で重要です。

そこで本記事では、「ホームページ」と「Webサイト」の正確な定義、両者の違い、そして効果的な使い分け方について詳しく解説します。この記事を読むことで、Web関連の基礎知識を深め、ビジネスシーンでも自信を持って両者を使い分けられるようになるでしょう。

記事執筆者:認定SEOコンサルタント 三田健司

ホームページとWebサイトの基本的な定義

まずは「ホームページ」と「Webサイト」の基本的な意味を明確にしましょう。両者は混同されがちですが、本来の定義は明確に異なります。

Webサイトとは何か?

Webサイトとは、インターネット上に存在する複数のWebページの集合体を指します。ひとつのドメイン(URL)のもとにまとめられた、関連性のあるWebページ群全体のことです。

例えば、企業サイト全体、ECサイト全体、ブログ全体などがWebサイトに該当します。Webサイトの主な特徴として、複数のWebページから構成され、同一ドメイン内に存在し、共通のナビゲーションやデザインを持つことが多く、サイト全体としての明確な目的を持っています。

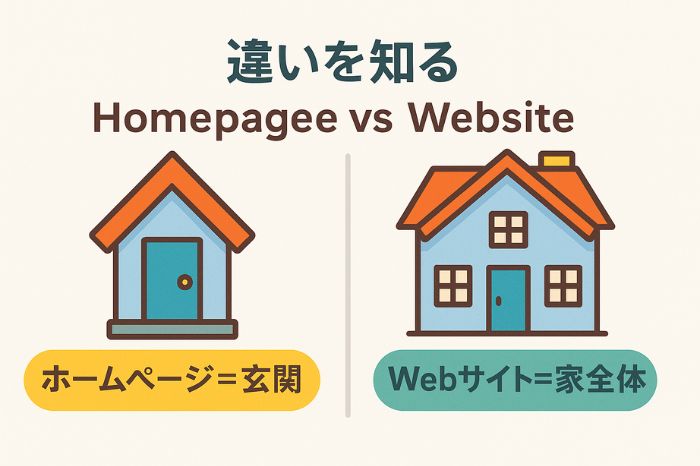

Webサイトは家に例えるなら、「建物全体」にあたります。様々な部屋(各ページ)が集まって一つの家(Webサイト)を構成しているのです。

ホームページとは何か?

ホームページの本来の意味は、Webサイト内の「トップページ」または「メインページ」を指します。ブラウザを起動した際に最初に表示されるページや、Webサイトにアクセスした際の入り口となるページのことです。

ホームページは、Webサイト内の主要な入り口となるページであり、多くの場合ドメインのルートディレクトリに位置します(例:https://example.com/)。サイト全体のナビゲーションやメインコンテンツへのアクセスを提供し、サイトの第一印象を決める重要なページです。

家の例えで言えば、ホームページは「玄関」に相当します。訪問者が最初に触れる場所であり、家の他の部屋(他のページ)への入り口となる場所です。

ホームページとWebサイトの違いを理解する

基本的な定義を踏まえ、両者の違いをより深く理解しましょう。

用語の使い方の違い

ホームページとWebサイトの主な違いは、範囲と機能にあります。

| 比較項目 | ホームページ | Webサイト |

|---|---|---|

| 範囲 | 単一ページ(トップページ) | 複数ページの集合体全体 |

| 機能 | サイトの入り口、案内役 | 情報やサービスの提供全体 |

| 構造上の位置づけ | サイト内の一部 | サイト全体 |

| URLの例 | https://example.com/ | https://example.com/全体 |

この違いを理解することで、Web関連の会話や資料作成時に適切な用語を選択できるようになります。

日本と英語圏での認識の違い

興味深いことに、「ホームページ」という用語の使われ方は、日本と海外(特に英語圏)で大きく異なります。

日本での認識:

- 「ホームページ」は一般的にWebサイト全体を指す言葉として広く使われている

- 「会社のホームページを見た」といえば、その会社のWebサイト全体を閲覧したことを意味する

- 企業が「ホームページ制作」というサービスを提供する場合、通常はWebサイト全体の制作を意味する

英語圏での認識:

- 「Homepage」は厳密にWebサイトのトップページ(メインページ)のみを指す

- Webサイト全体は「Website」と呼ばれる

- 「I visited their homepage」と言うと、トップページだけを見たと解釈される

この認識の違いは、日本でインターネットが普及し始めた1990年代後半に「ホームページ」という言葉が広まった歴史的経緯に由来します。当時は多くのWebサイトが単一ページのみで構成されていたため、「ホームページ」=「Webサイト全体」という認識が定着したのです。

実際の使用例と使い分け

理論的な違いを理解したところで、実際のビジネスシーンではどのように使い分けるべきでしょうか?

ビジネスシーンでの使い分け

ビジネスコミュニケーションにおいては、相手や状況に応じた適切な用語選択が重要です。

Web業界の専門家と話す場合:

- 「Webサイト」という用語を使用するのが適切

- 「ホームページ」と言うと、トップページのみを指していると誤解される可能性がある

- 「Webサイト全体」と「トップページ(ホームページ)」を明確に区別して会話する

一般のビジネスパーソン・クライアントと話す場合:

- 「ホームページ」という用語でも一般的に通じる

- ただし、詳細な議論が必要な場合は「Webサイト全体」と「トップページ」と明確に区別する

- 契約書や提案書では、誤解を避けるために「Webサイト」と「トップページ」という用語を使い分ける

一般ユーザーとのコミュニケーション

一般ユーザーに向けたコミュニケーションでは、わかりやすさを優先すべきです。

一般消費者向けの説明:

- 「ホームページ」という言葉の方が馴染みがあり理解されやすい

- 「当社のホームページでは」という表現は一般的に受け入れられる

- ただし、特定のページを指す場合は「〇〇についてのページ」と具体的に表現する

検索傾向からの考察: Google検索のトレンドデータによると、日本では「ホームページ制作」の検索ボリュームが「Webサイト制作」よりも依然として多いです。これは一般的な認識において、「ホームページ」という用語が広く受け入れられていることを示しています。

Webサイトの種類とそれぞれの特徴

Webサイトには様々な種類があり、それぞれ目的や機能が異なります。主要なWebサイトの種類とその特徴を理解することで、より適切なWeb戦略を立てることができます。

コーポレートサイトとその目的

コーポレートサイト(企業サイト)は、企業の公式Webサイトです。企業理念、事業内容、会社概要などの基本情報を掲載し、信頼性と専門性を重視したデザインを採用しています。また、お問い合わせフォームや採用情報などを含み、ブランドイメージの確立に貢献するという特徴があります。

コーポレートサイトのトップページ(ホームページ)は、企業の顔として非常に重要な役割を果たします。最新情報やキャンペーン、主要サービスへのアクセスを提供します。

ECサイトやランディングページの役割

ECサイトとランディングページ(LP)は、よりコンバージョンを重視したWebサイトです。

ECサイトは商品やサービスのオンライン販売が主目的であり、商品カタログ、カート機能、決済システムなどを備えています。ユーザーエクスペリエンスとコンバージョン率の最適化が重要視され、商品検索や絞り込み機能が充実しているのが特徴です。

ランディングページは特定の商品・サービスやキャンペーンに特化した単一ページです。明確なCTA(Call To Action)を設置し、情報を一つのページに集約することで、外部からの流入を受け止める「着陸」地点として機能します。

ECサイトとランディングページでは、ホームページ(トップページ)の役割が特に重要です。ECサイトのホームページでは主力商品や人気カテゴリー、キャンペーン情報を効果的に配置することが求められます。

ホームページ制作における注意点

実際にホームページやWebサイトを制作する際の注意点についても触れておきましょう。

ターゲットユーザーを意識したデザイン

Webサイト全体、特にホームページ(トップページ)のデザインは、ターゲットユーザーを明確に意識して行うことが重要です。

ターゲットユーザー別の設計ポイント:

| ターゲット層 | デザイン・コンテンツのポイント |

|---|---|

| 若年層(10〜20代) | – モバイルファーストの設計- 視覚的要素を重視- SNS連携機能 |

| ビジネスパーソン | – 情報の階層化- スキャンしやすいレイアウト- 簡潔で専門的な内容 |

| シニア層 | – 文字サイズへの配慮- わかりやすいナビゲーション- 複雑な操作を避ける |

また、業界によってもデザインアプローチは大きく異なります。例えば、IT企業は最新トレンドを取り入れた先進的なデザインが求められる一方、金融機関では信頼性を重視した落ち着いたデザインが適しています。

まとめ:ホームページとWebサイトの理解を深める

ここまで「ホームページ」と「Webサイト」の違いと使い分けについて解説してきました。最後に重要なポイントをまとめます。

今後のWeb制作に役立つ知識

本来の定義の違いとして、Webサイトは複数のWebページの集合体全体を指し、ホームページはWebサイト内のトップページ(入り口ページ)を指します。

日本と海外での認識の違いとして、日本では「ホームページ」がWebサイト全体を指すことが一般的である一方、英語圏では「Homepage」はトップページのみを指し、Webサイト全体は「Website」と呼ばれます。

適切な使い分けとしては、Web業界の専門家との会話では「Webサイト」と「トップページ」を明確に区別し、一般ユーザーとのコミュニケーションでは状況に応じて「ホームページ」も使用すると良いでしょう。

また、Webサイトの種類と特徴として、コーポレートサイト、ECサイト、ランディングページなど目的に応じた適切な設計が重要です。

適切な用語を使うことの重要性

Web関連の用語を正確に理解し適切に使うことは、以下の点で重要です。

まず、正確な用語を使うことでWeb業界の専門家として信頼を得られるというプロフェッショナルとしての信頼性の向上が挙げられます。また、共通の理解に基づいた会話がスムーズな業務進行につながるというコミュニケーションの効率化も実現します。さらに、クライアントの知識レベルに合わせた説明ができることで、クライアントとの良好な関係構築にも繋がります。

最終的には、相手や状況に応じて適切な用語を選択することが重要です。「ホームページ」と「Webサイト」の違いを理解した上で、コミュニケーションの目的に応じて柔軟に使い分けることをおすすめします。

【業界別】最適なWebサイト設計と制作のポイント

最後に、業種別に最適なWebサイト設計のポイントをご紹介します。これは、多くの上位ページでは言及されていない独自の情報として、実務に役立つ知見を提供します。

小売業・EC事業者向けポイント

小売業・EC事業者のWebサイトでは、商品検索の最適化が重要です。詳細な絞り込み機能と関連商品表示を充実させましょう。また、商品ページの設計では高品質な商品画像と詳細な説明を提供することが必須です。レスポンシブ対応の徹底によるモバイルでのショッピング体験の最適化や、SSL証明書の導入と決済系の安全性確保などのセキュリティ対策も欠かせません。

飲食業向けポイント

飲食業のWebサイトでは、視覚的魅力の強化が重要です。料理や店内の高品質写真を活用し、食欲をそそるデザインを心がけましょう。オンライン予約機能の実装や、店舗へのアクセス情報の明確な提示も顧客獲得に繋がります。また、検索しやすいメニュー構成と定期的な更新を行うことで、最新情報を求める顧客ニーズに応えられます。

専門サービス業(法律事務所、会計事務所等)向けポイント

専門サービス業のWebサイトでは、資格や実績の明示など専門性の証明が重要です。透明性のある料金表示や、具体的な実績とクライアントの声による成功事例の紹介も信頼獲得に繋がります。また、専門知識を生かした有益な情報発信を行うことで、潜在顧客への価値提供と同時に専門性のアピールができます。

業種によって最適なWebサイト設計は大きく異なります。自社の業種と顧客ニーズに合わせた戦略的なサイト設計を心がけることで、ビジネス成果につながるWebサイトを実現できるでしょう。

記事執筆・株式会社アクセス・リンク 代表取締役

Webサイト制作歴10年以上の経験を元にSEOコンサルティングを行い、延べ1,000件以上のサポート実績を誇ります。個人事業主や中小企業向けのホームページ制作やSEOコンサルティングを得意としています。

(社)全日本SEO協会 認定SEOコンサルタント

コメント